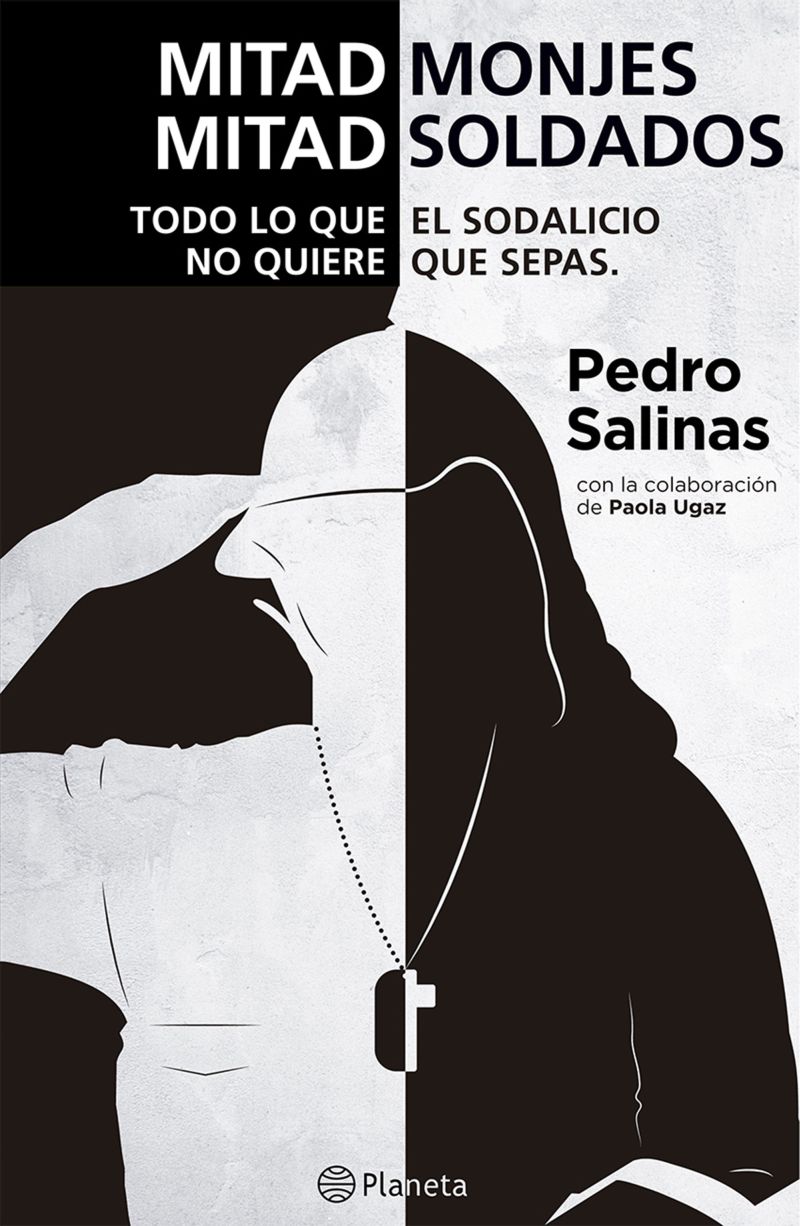

Lo que sigue es un capítulo de mi próximo libro Mitad monjes, mitad soldados (Planeta, 2015), una investigación periodística realizada con la colaboración de Paola Ugaz, sobre el movimiento religioso Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), del cual se conoce poco y en torno al cual se levantan muchas interrogantes, que implican abusos de poder, maltratos físicos, manipulación psicológica e incluso pederastia.

Este es solo uno de los 30 testimonios incluidos en el libro.

Santiago: “Lo más extraño es que mientras iba penetrándome pedía que me masturbara”

Santiago cursaba el segundo año de secundaria en el colegio Santa María cuando conoció al Sodalitium. Sergio Tapia era entonces su profesor en el colegio. Ese fue su primer contacto. Santiago era un muchacho inquieto, palomilla, travieso, a quien, además de “meter vicio”, le atraían los temas espirituales, esotéricos. Eso sí, pese a que sus notas en Conducta no eran de las mejores de la clase, en el resto de cursos le iba muy bien. Era un estudiante aplicado, digamos.

Eran los tiempos genesíacos del SCV, en los que Figari recién empezaba a extraer a sus primeros discípulos de las aulas marianistas. Todavía no existían las comunidades. Ni algo que pudiese llamarse organización. La metodología del reclutamiento era informal. Invitaban a los chicos a comer helados, al cine, a conversar. Santiago había quedado huérfano de padre cuando tenía cinco años. “Varios de los que iniciamos el Sodalitium éramos huérfanos de padre”, recuerda.

A Santiago le gustaban las conversaciones con Sergio Tapia, quien era un tipo ilustrado, leído, inteligente. Santiago, viendo las cosas en retrospectiva, considera que el Sodalitium fue muy elitista en sus inicios, pues solo trataba de convocar a adolescentes con apellido, “de buena familia”, de la clase alta de Lima.

Santiago se enganchó rápido con el discurso de que él había sido elegido por el Señor para algo grande, para cambiar las cosas, para transformar el mundo desde sus cimientos, y se convirtió en un militante. “Yo era un entusiasta del Sodalitium”, dice.

Relata también Santiago que, independientemente del grupo que se fue constituyendo en esos años con Sergio Tapia, en los que se ponía énfasis en la disciplina, el orden y la lectura, Luis Fernando Figari configuró uno más pequeño, un círculo más selecto, a quienes adiestraba en técnicas de yoga, en el desarrollo de “la energía mística”, el control mental, y cosas así. “Yo tenía ganas de aprender y él [Figari] se presentaba como el maestro”, cuenta Santiago.

“Una de las cosas que me llamó la atención en la casa de Luis Fernando fue que, en su biblioteca, sobre la puerta por la que entrabas, había un retrato de dimensiones importantes de alguien que no conocía, que no era Cristo, y que después me enteré de que era José Antonio Primo de Rivera, de quien nunca había escuchado hablar”, refiere.

En aquella época, describe Santiago, el Sodalitium estaba escindido entre la personalidad de Tapia, quien adhería más a cuestiones doctrinarias, y la de Figari, quien tenía este halo de “gurú místico” y de formador de una pequeña casta de discípulos interesados en asuntos esotéricos. “Tú no sabías quiénes más lo conformaban; yo, por ejemplo, me demoré como un mes en darme cuenta de que Germán [Doig] también era parte de ese círculo”, agrega.

“No es bueno tener enamorada”, soltó Figari un día como una resolución. “Y si ya tenías enamorada, pues tenías que romper con ella”, evoca Santiago con una media sonrisa colgada de la comisura, como quien lamenta un error viejo. Bueno. Eso fue lo que hizo Santiago. Finiquitar la relación con su enamorada. Romper palitos. Porque Luis Fernando así lo había estipulado.

“Yo quería pertenecer a ese pequeño grupo de élite, porque deseaba potenciar mi energía, y porque Luis Fernando siempre me decía: ‘Tú tienes mucho poder, y si formas parte de este grupo especial te voy a enseñar técnicas muy complicadas, con exigencias muy fuertes, para desarrollar tus dones, pero, eso sí, tendrías que romper con tu enamorada. ¿Estás dispuesto a ello?’. Y yo le pedí que me dejara pensarlo”, recuerda.

Pasada una semana, Santiago terminó con su novia adolescente, y acto seguido se alistó para el siguiente paso. Figari había destinado que las reuniones fuesen en su casa en el distrito de San Isidro, los días domingos. Los encuentros eran individuales, de acuerdo con horarios previamente establecidos. La primera cita se le quedó grabada en la mente a Santiago, cuando se trasladó al domicilio de Figari, en La Pinta 130, emplazada en una pequeña cuadra entre la avenida Conquistadores y el parque El Olivar. “¿Y? ¿Ya decidiste?”, fue lo primero que le dijo Figari al abrir la puerta. “Sí”, respondió Santiago. Fue entonces cuando Santiago descubrió que Germán formaba parte también de este selecto círculo, porque se encontraba en un cuarto contiguo, leyendo, del cual apareció como un fantasma al ser llamado por Luis Fernando. Figari, de mirada incisiva detrás de sus gafas negras, le pidió a Germán que le pusiera las manos a Santiago en mitad de su frente, entre los ojos, para ver si era apto, porque supuestamente Doig tenía “el don de la verdad”, un regalo que dios había dispensado a algunos de sus hijos predilectos para que al solo tacto del “tercer ojo”, con la palma de la mano, pudiese establecer si alguien era honesto o mentiroso. “Ahí Luis Fernando me explicó que Germán estaba en un 'grado avanzado', y que con mucho esfuerzo había logrado cosas importantes”.

Años más tarde, cuando Santiago estaba en su último año de secundaria, y luego de haber pasado por largas etapas de ayunos estrictos, de duchas en agua fría, y otros rigores propios de los ritos de iniciación que predicaba Figari, y con el pretexto de alcanzar otro estadio en el camino a la perfección, hablaron de la técnica kundalini.

Santiago había elegido a Figari como un guía, como un gurú frente a sus propias dudas y frente a su necesidad inexorable de abrazar toda clase de ascenso místico y espiritual. Fue así que, en una de las innumerables conversaciones-monólogo que mantenía Figari con Santiago, en las que se desenvolvía como una astuta salamandra, le habló al muchacho de la técnica kundalini. De acuerdo con esta teoría hindú, la kundalini es una energía invisible que suele ser representada por una serpiente, que duerme enroscada en el muladhara (el primero de los chakras, que está ubicado en la zona del perineo; entre el ano y los genitales). La idea es que, a través de métodos tántricos o del yoga, la kundalini sea despertada, desenroscada, moverla del hueso sacro donde se encuentra, para luego dirigirla hasta el sahasrara (el chakra superior), subiendo previamente por la columna vertebral, atravesando todos los chakras. O algo así.

Con ello, según muchos yoguis –y, por cierto, Figari–, el practicante podía obtener poderes sobrenaturales, o alcanzar la iluminación, o un estado de conciencia pleno. Con la alquimia, dicen algunos escritos sobre el tema, la energía kundalini puede ascender verticalmente por la columna gracias al fluido espinal, antes de llegar al corazón y por último al cerebro o al nudo de Shivá, que está en el entrecejo. Pero ello fue alterado ligeramente por Figari. Y cambió lo del fluido espinal por otro, muy distinto. “¿Cuál crees que es el líquido más fuerte para empujar la kundalini?”, le preguntó Luis Fernando. Santiago apenas atinó a menear la cabeza. “No sé”, respondió Santiago. “El esperma”, dijo Figari. “Lo que voy a hacer es depositar esperma en tu zona sacra…”, añadió y continuó con una larga explicación sobre la antigüedad del rito en el que le iba a iniciar.

En realidad, la preparación psicológica y hasta física venía haciéndola Figari desde muchísimo tiempo atrás, diciéndole al oído al adolescente que la iluminación no la alcanza cualquiera, que este tipo de prácticas solamente se transmiten a discípulos especiales, que poseen el don, que son únicos, y que al despertar a la serpiente se armonizan todos los chakras, con los beneficios que ello conlleva, de unir el cuerpo y el espíritu, estableciendo una nueva relación con los sentidos, disipando los miedos y los temores. Y así.

Santiago, con la fragilidad que conllevaba su corta edad y su escasa madurez, incapaz de percatarse de una situación que empezaba a tornarse fuera de control, es así convencido de que tenía que acatar lo que le decía Figari. Porque confiaba en él. Porque Figari era su maestro. Su padre. Su amigo.

Anteriormente ya lo había hecho pasar por otras “pruebas”. “Una vez me hizo sentarme en una de sus piernas como si fuese una montura, estando yo en calzoncillos. Decía que era un ejercicio para mejorar el equilibrio”. “En otra oportunidad, echado sobre el piso, también en calzoncillos y los ojos vendados, me echó sobre el cuerpo un líquido, advirtiéndome que era un ácido corrosivo. Más tarde descubrí que el tal líquido no era sino agua”.

Santiago tiene otras historias similares. Como aquella de San Bartolo, en la casa de playa de Luis Fernando Figari, quien invitó a Santiago y a otro amigo a pasar un fin de semana. Durante la noche, les planteó a ambos, a Santiago y al otro amigo, que se desvistiesen y se pusiesen en posición de flor de loto, en torno a una vela. “Estuvimos buen rato sin movernos, con los ojos cerrados, meditando”, rememora, hasta que, de pronto, Luis Fernando, como una libélula agitada, les pidió que se tocaran el uno al otro. “Nos tocamos las caras, el pecho, el hombro”, pero Luis Fernando quería más. “¡Carajo, no se han tocado las pelotas, el pene; he dicho que se toquen todo!”, gritó enfurecido.

Pero volvamos a la historia del kundalini y la inyección de semen en la región sacra para despertar a la serpiente. Cuando Figari supuestamente trató de sodomizar a Santiago por primera vez, tuvo dificultades en la penetración. En ese momento, con la frialdad de un cirujano, se detuvo, se dirigió a su mesa de noche, abrió el cajón y sustrajo de ahí un pomo de vaselina para continuar con su ritual envenenado. “Lo más extraño de todo es que mientras iba penetrándome pedía que me masturbara. Y algo más extraño todavía: después de todo esto me pidió que lo acompañara a misa”, detalla Santiago.

No fue la única vez. Santiago no quiere recordar cuántas ocasiones más vinieron luego, pues estos abusos le han perseguido a lo largo de toda su vida como insondables veladuras a su alma. Hasta que dijo basta. Hasta aquí nomás.

Un sacerdote que no pertenecía al Sodalitium, a quien se le hizo conocer del sometimiento que padeció Santiago, expresó algo así como: “El dolor que sintió las veces que lo penetró equivale al dolor que sufrió en la cruz”. Fuera de ese peculiar comentario, no hizo nada.

Hoy por hoy, a Santiago le cuesta traer a la memoria esas imágenes que llegan a su cerebro como mareas. “Siempre era en el mismo sitio”, subraya. “En su cuarto. Recuerdo perfectamente la mesa de noche, la iluminación, cómo estaba organizada la habitación, los cuadros que había, que al lado estaba la biblioteca. Recuerdo hasta a su mamá caminando por ahí”.

Santiago ha presentado una denuncia formal ante las instancias eclesiales sobre el comportamiento impropio y la doble vida del creador del SCV, a quien describe como “un ser enfermo, inteligente, extremadamente manipulador, que ejerce perversamente el poder”.

La conversación con Santiago tuvimos que interrumpirla en un par de oportunidades. Evocar estos eventos fue volver a traer la tristeza y el dolor al momento presente. Las lágrimas no son ajenas al recuerdo. Se trata de lágrimas de rabia. De frustración. De pena. Pero también de liberación.

***

El libro Mitad monjes, mitad soldados será presentado este jueves 22 de octubre, a las 7 p.m., en el Lugar de la Memoria (LUM). Estarán en la mesa Gustavo Gorriti, Julio Arbizu, Paola Ugaz y Pedro Salinas.